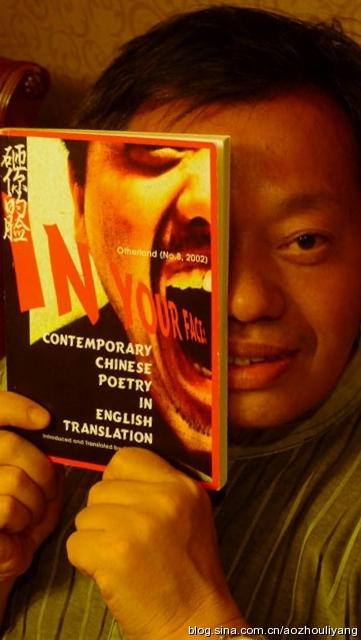

演员李洋瑞(我虽然入了澳籍但从不把自己当作澳洲人)

丝瓜网小编提示,记得把"演员李洋瑞(我虽然入了澳籍但从不把自己当作澳洲人)"分享给大家!

欧阳昱

欧阳:记忆中,你好像是澳洲到目前为止来自大陆的唯一一个电影演员,是这样吗?如果我说错了,请纠正我。

李洋:不是。悉尼我不熟悉,但在墨尔本定居的还有演过《吉鸿昌》等影片的达奇和在电影《冰山上的来客》里扮演假古兰丹姆的谷毓英等。

欧阳:有意思。你是何时去澳洲、怎么去的?

李洋:我是1992年4月从匈牙利转道南斯拉夫,然后乘坐南航来到澳洲的,当时持的是旅游签证,并不想久留。谁曾想,这一呆就是二十多年,现在已经完全适应了这里的生活和环境。

欧阳:记得当时和你作彻夜谈,似乎你不是一个人来的,途中还有很多稀奇古怪的见闻和经历,是这样吗?

李洋:确实,我和小蓓(原女友,现太太)一起来的澳洲。当时购买的是从贝尔格莱德至悉尼的机票,在机场候机时,通过显示牌得知飞机先抵达墨尔本,然后是悉尼。我们灵机一动,便和南航的工作人员商量,能不能提前从墨尔本入境,对方很痛快地答应了。现在看来,我们的选择是对的,因为一,当时在墨尔本或悉尼,没有直接的好友亲朋接应我们,我们从哪儿迈出新生活的第一步都一样。第二,我们虽然是“游客”,却带了两个超大也超重的箱子,里面装着一年四季的衣服、书本、锅碗瓢盆,当然也有我们的收藏品——几十个烟灰缸。墨尔本海关官员将我们带到讯问室,因为我们太不像游客了......。最终,因为我的解释(支离破碎的英文)和小蓓的眼泪(女人的眼泪独具杀伤力)打动了海关官员,他说了一句“欢迎你们来到澳大利亚”并亲自送我们出关。为此,我们非常感谢墨尔本,感谢墨尔本的海关。否则,我们要么被遣送回中国,要么被赶回南斯拉夫,我们的人生也将是另外一个故事。第三,在澳洲20多年,去过很多次悉尼,但我更喜欢墨尔本,喜欢它凝重的文化气息和含而不露的君子风度。我们将墨尔本视为第二故乡也深深地爱上了它。

欧阳:来澳之前在中国,也演过很多电影吗?

李洋:其实我的本行是话剧,1979年高中一毕业,就进入中华全总话剧团并当了十年的专业话剧演员,主演过很多台话剧。而真正“触电”是广西厂的导演郭宝昌拍摄电影《金叶木莲》选我去演男主角。后来那部片子因种种原因在拍摄中途下马了,我却一发不可收拾,拍了长影厂的电影《合成人》以及很多部电视剧。

欧阳:记得早些年你曾经感叹过,作为演员,你属于英俊或硬汉型的,结果生不逢时。后来国内流行“丑星”比如葛优和梁天,反而阻碍你正常发挥。能否回忆一下当年的那种情况。

李洋:这种感叹仅限于当年,现在回想起来都觉得幼稚。所谓“丑星”这个概念是不应该存在的,“俊”与“丑”,只能说对扮演某些角色的局限性,关键还是演员本人对片中人物的特殊感受和如何在镜头前有最精彩的发挥。就我(也包括葛优)而言,当年一起去峨影厂试镜头,扮演米家山导演的电影《顽主》里面的杨重,我原本胜数很高,结果葛优拿到了那个角色,导演给我的解释是我长得太“帅”,而葛优有“特点”。后来片中启用的三个演员张国立、葛优和梁天,都是米家山所说的有“特点”的演员。那部影片捧红了他们三位,也使电影人开始重新思考对演员外表的定位。不过,对演员这个特殊的职业而言,运气好坏也是演艺生涯辉煌与否的关键所在。

欧阳:你来澳洲后,隔了多久才有机会第一次出镜演电影?是什么契机促成?

李洋:1994年,我在一家工厂的包装车间干活,不小心把腰扭伤,被工厂炒了鱿鱼。失去工作在家休息期间,我非常沮丧。我的一个拉小提琴的哥们儿和他的西人太太来看我,建议我重操旧业。他的太太曾经当过演员,对这个行业比较熟悉,很快为我联系了一个试镜头的机会——在澳洲家喻户晓的电视肥皂剧《邻居》里扮演香港商人。我当时的英语依然不怎么样,可是没想到居然拿到了那个小角色。从那时开始,我拾回了一些自信并找了经纪人,机会便接连不断地向我招手。1995年,我在新西兰电影《蹩脚的英语》中扮演了男二号留学生老吴,使我在澳洲的演艺事业迈出了关键的一步。

欧阳:Broken English(《蹩脚的英语》)(1996),这个电影我看过,有印象。当时觉得,似乎都是白人主演,华人当配角,形象也并非都是高大全。你对此满意吗?

李洋:对这部影片包括我所饰演的角色,谈不上满意,但对我在海外的演艺生涯来说,毕竟是非常有意义的。就故事本身而言,主要描写的是两对年轻人:一对南斯拉夫女孩和毛利小伙,一对中国夫妻。华人包括我和演我老婆的赵菁虽然不是男女一号,但我们的戏份很重,对华人演员来说,这种机会并不多。我扮演的老吴,是一个非常普通的留学生,我和他有过类似的经历:在餐馆刷碗。这个形象,也是当时外国(新西兰)导演印象中的华人形象,他既有典型性,又非常普遍。我并不认为它是一部以白人为主线的影片,否则也不会取名为“蹩脚的英语”。

欧阳:可能我没说清楚,或许没有记清楚,但我的总体印象是,凡由白人执导的电影,主角一般都是由白人出演,华人都演配角,难道不是这样吗?有没有更深刻的历史原因和现实原因?

李洋:澳洲、新西兰乃至好莱坞的导演(特指白人导演)在其本国的领土上拍片,多以本土故事或本土演员为主,也属正常,就像中国、日本或印度电影,主要拍摄的还是本民族的故事,如果某部影片中牵扯到一些“异国情节”比如“跨国恋”,需要外国(白人)演员客串一下,亦无可厚非,但绝不会也不可能成为本国电影的主体或频繁出现的情节。像李安这样有成就的导演在香港本地拍片,不可能总是拍摄《断背山》那类电影,反之他冲击奥斯卡,还得依赖于“中国特色”的《卧虎藏龙》。从早期至今的好莱坞电影,常有黑人演员出现甚至扮演主要角色,他们(演员)实际上是不同肤色的“美国人”,他们在美国社会占据着无法替代的位置(就连现任的美国总统都是黑人),所以好莱坞的电影无法回避这个现实,理所当然地让白人和黑人演员在大多数影片中平分秋色,这已经成为好莱坞电影的一种既定模式,很难轻易打破。但是华人或者说在好莱坞闯荡的华裔演员,总有一种“外来民族”的感觉,演员们更是在夹缝中求生存。试想一下,如果没有早年李小龙那一身的绝技功夫开创先河,也不太可能有今天成龙在好莱坞乃至国际影坛的辉煌。而其他的一些亚裔演员比如陈冲、白玲也包括在美国土生土长的刘玉玲(Lucy Liu)等等,更多的还是在好莱坞的影片中扮演一些配角,独立挑大梁的机会少而又少。

话也说回来了,作为在海外生存的华裔电影人,不能完全依赖或者等待白人编剧或导演找上门来,应该发挥自己本民族的优势,撰写本民族的故事,然后主动出击,逐步找到自己在“异国”电影领域的适当位置。我近几年所参演的几部澳洲电影像《宋家的故事》(陈冲主演)、《毛时代的最后一个舞者》(曹驰主演)和《Sucker》(Jhon Luck主演),都是华人的故事,主要演员也是华裔。

欧阳:对,是这样。你在白人执导的影片中,如果把正角和反角的次数归纳一下,哪多哪少,为什么?从最开始到现在,有个什么趋势?

李洋:这些年我在海外参演的电视剧(电视片)比电影相对多一些,电影(包括主角和次要角色)主要是以下这十几部:《 True love chaos 真实而混乱的生活》——医生 、《 Broken English 蹩脚的英语》——留学生老吴、《 The violent earth 残酷的世界》——仆人、《 Freeze 严寒时节》——中国房东、《 The long lunch 长长的午餐》——黑社会老大、《 The jammed 困难处境 》——亚裔嫖客、《 The home Song stories 宋家的故事》——丈夫、《 Mao’s last dancer 毛时代的最后一个舞者》——政府文化官员石涛、《 Trail of the tin dragon 锡龙的踪迹》——父亲、《 Firebird 火鸟》——阿童木、《 Sucker 吮吸者》——叔叔萨姆和《 Mr Zhang comes to Australia 老张驾到》——老张。

从这些影片中你不难看出,我扮演的所谓的“正角”和“反角”的比率大相径庭,但是我不得不承认,华人在海外特别是澳洲影视剧中出现,以“反角”或俗称“反面角色”的概率相对高一些。我曾经和朋友们开玩笑说,我在澳洲演的大多数角色不是难民也是小偷,除了流氓就是土匪。我不认为这是澳洲电影人有意贬低我们华人的形象,更不觉得这属于种族歧视的范畴,大不了是在主流影视剧中出现的不同色彩的人物。如前所说,这种现象可以扭转或有待于一代代华裔电影人去改变。我相信,随着中国在国际上的地位不断提高,只要华人(包括在海外出生的华人)自己写自己,然后自己去拍摄,早晚会变被动为主动。我已经做过多次尝试,但毕竟身单力薄,效果甚微。

欧阳:你好像也有自己组织力量拍电视剧的经验,是吗?

李洋:在澳洲组织拍摄电视剧,特别是与国内的制片公司或电视台合作,也是一种尝试,尝试着写出我们海外华人的真实故事。近20多年,在澳洲一共拍摄了三部比较有规模的电视连续剧,我都直接参与了。1998年拍摄的《追逐墨尔本》是由我或者说我们公司协助策划的,我担任副导演;2007年拍摄的《在悉尼等我》,我扮演了一个律师;2008至2009年的拍摄的《穷爸爸富爸爸》,我们公司是澳洲策划方,我是编剧之一和执行制片人。比较而言,《穷爸爸富爸爸》算是成功的作品,虽然因为各种因素,没有达到登峰造极的程度,但在国内很多电视台播出后,得到普遍好评,也为我建立了信心并将投入更多的经历,筹拍新的影视剧。

欧阳:你前面提到,在白人执导的影片中,演反派人物比正面人物多,但这不“属于种族歧视的范畴”,那由澳洲导演执导,反映华人神枪手Billy Sing(沈比利)的电影《沈比利的传奇》(The Legend of Billy Sing) ,明明有华人演员,却偏偏选他自己的儿子主演,你个人认为是什么问题?

李洋:这部片子我还没看,但我知道这个故事和该片导演在确定主要演员过程中的武断和偏激。一部影片的演员尤其是主要演员,主要由制片人(出资方)和导演(编剧)最终确定,有些制片人和导演就利用这个权力达到个人目的,比如让自己的朋友、亲属或子女扮演某一角色。我不认为《沈比利的传奇》找不到合适的亚裔演员,只是他们不想找,他们未必是歧视亚裔演员,反之导演想利用这个机会推出甚至捧红自己的儿子。这明显是自私和短见之举,也是为什么一个好题材拍成了破电影的主要原因所在。

欧阳:根据澳洲媒体报道,澳洲华人对此极为反感,认为有种族主义之嫌。连沈比利的父亲都是用的白人出演。这其实是西方电影的一个传统。美国电影长期以来凡是演华人,都用白人出演,把眼角用胶带贴起来,成为掉眼角或斜眼。我想在你出演的白人影片中,没有这个情况吧?

李洋:我还是认为《沈比利的传奇》是个别现象,并不代表澳洲电影的主流,何况这部影片本身也没有造成任何轰动效益,而平平淡淡地收场。那位导演倒是一个愚蠢和自私的典型代表,或许他骨子里含有对华人的歧视情绪,但他绝不敢明目张胆地宣称。再说,如果他歧视华人,何必拍摄以华人故事为主题的电影呢?难为自己也难为观众,所以我说他愚蠢,愚蠢到不光华人反感,在白人那儿他也很难讨好。

至于一些美国影片用白人演华人,当然是得不偿失的下策,不会拍出大制作的影片。而且,随着华人(亚裔)演员移居海外,随着华人(亚裔)后代的逐渐成长,我相信白人演华人的现象会越来越少。无论在任何领域,华人必须自强,以至让他们想歧视咱们都没有理由,没有底气。

欧阳:你在Mao’s Last Dancer(《毛的最后一个舞者》)中演过角色。这部电影在英、美、澳都上映过,反映也很不错,但不知是否准入大陆?如果没有,据你所知为什么?因为毕竟该书的中译本是在大陆出版的,尽管是删节本,如果我没弄错的话,特别是叛逃那段。

李洋:这部影片不能在中国正式上映,可能有两个因素,包括政治因素和技术因素。所谓政治因素,又有几个层面:1,无论李存信在芭蕾舞界如何辉煌,但他毕竟是利用“公派”的机会“叛逃”美国,这是无可否认的事实。2,当年中国领事馆“绑架”他也属迫不得已,但那毕竟是鲁莽之举,有损中国政府的形象。3,剧中有江青这样的“历史罪人”出现,无论是正面还是反面形象,都是当今中共政府不愿提及的过去。4,这部影片宣扬的特别是通过李存信的嘴说出的美国式“自由与民主”,也是中国政府很敏感的话题。

而技术因素主要包括两点:1,如果这部影片按照中国政府的审片条列,将有损中国政府形象或不合时宜的情节、对话和人物删去,这部电影也就没啥看头了,既然如此,索性不公开上映倒也省心。2,它毕竟是一部中国协拍的影片而不是合拍,所以不在中国院线上映也属正常。不过很多中国人都看过,互联网弥补了电影院的缺陷。

欧阳:说到中国,不知你这多年是否在中国演过电影?或有这种愿望?毕竟那些在海外的,包括陈冲、成龙等,一个两个地都回来了。

李洋:自打出国后,一直没有回国拍过片子,却一直不忍放弃。每次回国,都是来去匆匆,急着回家回澳洲,所以和国内同行的接触都是敷衍潦草,没机会深聊。我一直期待着能有一个像王姬那样的机会,拍完《北京人在纽约》之后,名正言顺地回国发展,不用从“零点”起步。

记得当年接受《陈静日记——澳洲新移民的故事》采访时,我曾说过,自认为和国内同龄的演员有一拼。后来我回国,我的几个哥哥都说我的那句话有点狂,应该收敛些。时隔不久,我在接受《鲁豫有约》采访时,特意就我的那句话做了解释。现在想来,那个解释纯属多余,我还是认为自己在海外的特殊经历加上在澳洲不间断地拍片,对不同角色的把握和演技的成熟不应该和国内的同龄演员有多大差距,何况我可以轻松地用英文拍戏,这点或许是另一个优势特别是中外合拍片。就像前面说的,演员的机遇很重要,但愿在我有生之年,能有机会回国拍一两部有水准的电影,不是滥竽充数片子。

欧阳:在一个不读书的时代,作为一名电影演员,是不是也基本不看书,只要熟悉剧本即可?

李洋:按常规而言,演员还是应该多看书的,没有一定的文化素养,很难深刻地理解剧本,准确地刻画不同的人物,中国和外国都一样。没有文化的演员难以成为好演员,或许赶上一两部戏火了一把,但无法长久。当今世界,因为互联网的发达,微信、微博等等一系列现代信息和通讯形式,使很多人也包括演员逐渐减少了读书的时间,我自己就是一个例子。当年在中国的时候,常常去书店买书也积攒了很多好书,而现在特别是到了澳洲以后,一年也进不了两次书店,偶尔看几本书,还是认识的作家朋友们赠送的。有时我看到书柜中那么多的书,真有些发愁,不知道什么时间可以一本一本的读完它们。无论如何,我觉得演员,特别是年轻演员应该多读书,逐渐积累的知识和智慧会在扮演的不同个性的角色中潜移默化地体现出来。

欧阳:不断有人画你的肖像,先是傅红,后来是子轩,再后来是张强,这次(2014)年还入选阿齐博德肖像大奖(Archibald Prize),值得庆贺,但你是否发现,在这个搞了九十多年的肖像中,无论多少华人画家参选,无论多少华人被画而中选,似乎最后都无缘摘取桂冠,这是个什么问题?

李洋:很高兴画家们屡次选中我这张脸,我也愿意与他们配合,特别是冲击澳洲主流社会的绘画大奖。虽然评委们在评选每幅绘画作品时并不知道画家是谁,但他们毕竟能看出(或猜测)被画者是哪个种族的人。可以这么假设,如果评委中有三分之一是中国人(包括亚裔),他们或许会有偏爱,有意无意地推荐自己本民族的作品。但是,阿齐博德肖像大奖的评委几乎百分之百的白人(澳洲人),他们很难会选定一副其他民族的肖像画获大奖,毕竟每年都有成百上千的作品参赛,毕竟有几十幅作品入围,评委们挑选的空间很大,有各种理由比如传统观念的束缚等等,不选咱这张“中国脸”。此次张强不但入围而且闯入前十,对一位中国画家来说,已是很高的荣誉了。我相信,总有那么一天,华人画家会拔得头筹,只要他们坚持不懈的努力,只要他们在未来挤进评委的坐席。

欧阳:最近拍的《老张驾到》,好像是华人导演,不知已经拍完了吗?是你主演?是否全部由华人出演,还是中间也有其他民族的演员?都用英文吗?

李洋:《老张驾到》的导演叫何丹妮,是Swinburne大学刚毕业的华裔学生,这也是她的处女作。片子已经首映并获得了“Swinburne大学电影作品展”的最佳编剧奖。我在片中扮演男主角老张,另外还有两个人物:我的女儿和我未来的洋女婿。我在片中说中文,我女儿说中英文,洋女婿只说英文。所有的中文台词都配有英文字幕。

欧阳:这部片子是否会在澳洲公映?票房如何?

李洋:前面忘说了,这是一部短故事片,估计先去参加澳洲乃至国际短故事片电影节,然后再在影院或电视上播映。我觉得它具备获奖的实力,倒不是因为自己主演而产生的偏爱,而是它的故事比较完整、顺畅,拍摄手法较独特、扎实,最重要的是,它涉及到东西方文化的差异与融合这一主题,会吸引不同种族、不同层面的观众。

欧阳:如果我没记错,这应该是你有史以来第一次演主角,而且是在一个华裔导演执导的影片中。请问你有何感受?

李洋:我当然很珍惜这次机会,所以在开拍之前,和导演及另外两位演员对剧本进行过多次的研究和打磨,直至我们都认为满意才投入拍摄。作为演员,谁都愿意演主角,无论是正面的还是反面的角色。通过这部影片,我对自己的表演功力和经验更加自信了,相信能驾驭更大的影片和更重的角色,期待在未来有更多的机会让我展示。另外,在这部影片之前,我曾在“珀斯国际文化艺术节”演过独角戏《1300个烟灰缸》(1300 Ashtrays),那是舞台剧也是我的个人经历,我还是编剧之一,虽然全剧都是英文台词,我却感到得心应手。去年还拍过一个短故事片叫《Firebird》(火鸟),我扮演黑道老大阿童木,实际上也是该片的男主角之一。

欧阳:当然你知道,我的意思是说故事片、演主角似乎是第一次。最近堪培拉有一个大陆华人的电影公司,准备以澳洲第一个,也是唯一的一个华人丛林土匪(bushranger)Sam Pu的故事,拍一部电影。你听说了吗?

李洋:对,故事片的正面男一号还是第一次。我还没有听说拍摄Sam Pu的事情,期待能如期开拍并在其中扮演角色。

欧阳:澳洲给好莱坞输送了很多名角,自己的电影业却似乎较为荒凉。你觉得是个什么问题?

李洋:澳洲不但有很多名角长期在好莱坞拍片,还有一些原本默默无闻的演员通过好莱坞出了名。当然,不光是演员,很多澳洲出生的较为出色的制片人、导演、摄影师、美工师、剪接师等等也在好莱坞立足并占有举足轻重的位置,这是一个非常普遍的现象。造成这个现象的主要原因我认为有几点:1,好莱坞是当今世界的电影王国,任何一个国家的电影都无法与其抗衡。2,以英语为主要语言的电影依然垄断着国际电影市场,澳洲的电影人闯荡好莱坞没有语言障碍。3,由于好莱坞的电影产量很高且每年拍出很多高质量的电影,在好莱坞发展的机会相对多一些,同样也更容易出名。4,好莱坞充分体现文化多元,只要你有本事无论来自哪个国家,它都不会排斥,给你施展才华的机会。5,澳洲电影人要想在澳洲本土拍出具有国际票房的大片,确实很难,有很多条件不具备或者受到限制,其中拍摄资金是最大的问题,因为政府的支持非常有限,各大商家企业更愿意把钱砸在体育或其他项目上,致使澳洲的电影人常常因为资金短缺,无法实现其电影梦想。6,有几位我认识或合作过的年轻的华裔演员也去好莱坞闯天下啦,虽然他们还没有找到感觉和自己的位置,但是他们依然不会轻易放弃。他们宁肯在好莱坞跑龙套,也不愿意回到澳洲当主角,因为他们觉得澳洲的影视天地太小,就是起飞也不会飞得太高。总之,澳洲电影人到好莱坞发展的这一现象还将延续,而且会长期甚至永久地延续下去。

欧阳:在这两种情势(澳洲对华裔的不重视和美国对澳洲、澳洲对自己电影业的不重视)的夹缝之间,作为一个华裔演员,如何能有大的作为?

李洋:据我所知,墨尔本还有几位专业演员一到澳洲就远离自己的本行另谋生路了,我是很少甚至是唯一的在演艺圈坚挺二十多年的“一根筋”,虽然在夹缝里求生存举步维艰,但我始终不弃不悔。一是我热爱这项事业,二是我没兴趣干别的,三是已经逐步渗透到澳洲主流影视圈,四是我太太始终如一地支持我。或许我改行做生意比如开个餐馆或杂货铺之类的会挣更多的钱,但失去的也会更多。我以为,人的最大的幸福之一是能够从事自己所喜爱的行业,我也坚信,充分利用好自己在澳洲影视界的关系,寻求与国内同行的更多合作,澳洲影视作品中将会出现更多正面和真实的华人形象。

欧阳:说到这里,想起一件轶事。多年前,我的一位专拍纪录片的澳洲导演朋友(白人),曾为拍一部题为《男人为何买春》(Why Men Do It?)的纪录片找过我,还通过我的翻译,在所有华人报纸打了中文广告,求找华人出演,结果大失所望,一是来者要钱极高,二是要求也极高:不得露脸,必须马赛克。当然无果而归。后来电影拍成上市,发现里面出镜者均系白人,仅有一个越南人,但脸给花掉了。澳洲是一个自由的国家,为什么还存在着这种差别?

李洋:我不知道其他华人怎么想的,但如果找到我,给我多少钱我也不干。这是因为一,纪录片往往给人的感觉是真人真事,别说不“卖春”,就是真靠这个行业生存的人,也不愿意暴露自己的隐私。其次,对这个导演毫不了解,他(她)并不具备号召力,如果你说斯皮尔伯格亲自拍摄这部纪录片,我相信会吸引一些人。我觉得没有必要为一个年轻导演的突发奇想亮出自己的底线。第三,如果是拍摄一部编导都不错的故事片,为了其中的某一角色而合乎情理的“露点”,我完全可以接受。四,在澳洲生活的亚裔或者说华裔占澳洲总人口的比例并不是很高,其中又有很多人受过本国传统文化的教育或者他们前辈的熏陶,所以出镜者均是白人也属正常。

欧阳:澳洲英语文学中,有不少作品反映了华人生活,如获得最高文学奖的《祖先游戏》(The Ancestor Game,1991),其作者Alex Miller曾有澳人接触,想改编成电影,结果不了了之,大约又是搞不到赞助或政府资助。有没有从这个角度,靠自己的能力去改编、去拍摄、去演出的想法?

李洋:好的文学作品改编成电影,不是一件容易的事情,成功的先例并不多,毕竟文学作品先入为主,要想超越往往事半功倍,得不偿失。再有,很多好的文学作品,不适合拍成影视,特别是电影受时间的限制,容量有限,不宜展现文学作品的丰富内涵和细腻的心里描述。像《祖先游戏》这样的作品,虽然原作者来自澳洲,但需要有能人具体去操作,将它推荐给好莱坞尤其是好的制片人,或许比在澳洲当地筹资,成功的概率更高一些。

我一直想将自己的经历拍成电影,最好是自导自演。前面说过,我的故事已经写出话剧《1300个烟灰缸》,已经具备了很多戏剧因素,拍成电影不会太难。除此而外,如果真的有好的题材吸引我,我很愿意将这个题材推荐给国内的朋友(投资方),在澳洲就地取“财”,不知道要等到猴年马月。

欧阳:又谈到“国内”了。你早已入澳籍。到中国去,是否仍说成“回国”,还是“去中国”?感受依然同前吗?

李洋:虽然入了澳籍,我依然习惯说“回国”。记得有一次在朋友家的聚会上,我和旅澳华裔作家王晓雨就此问题有过激烈的争执。当时在场的全是华人,绝大部分入了澳籍,王晓雨说这些人(包括他和我)就是“澳洲人”。我认为这种称呼不准确,应该是“澳籍华裔”或者啰嗦一点“有澳洲身份的中国人”。我永远认为自己是中国人,并以自己是中国人而自豪。对我来讲,入了澳籍以后再“回国”的唯一区别,就是需要办理中国签证。

欧阳:当然,“去中国”是一词二意,还有去掉中国的意思在。就像现在的很多澳籍华人,尤其女性那样,大有一在澳洲,就永不回头或永不“去中国”了,主要原因大多是空气不好、食品不安全、治安有问题、人太多、环境依然相对而言脏乱差,等,微信上的微词特别多。你虽是“中国人”,但已澳籍了,怎么看这个问题?以及更大的身份问题,即在澳洲,白人永远不会拿你当澳洲人看。

李洋:前面说过,我虽然入了澳籍,但从不把自己当作“澳洲人”,而是一个“有澳洲身份的中国人”,或许在逻辑上说不通,但情感上是通的,即:我爱中国就像爱我的母亲一样,哪怕它有很多不足,象你所列举的空气不好、食品不安全、治安有问题、人太多、环境依然相对而言脏乱差等,但它依然是我的故国,是生我和养我的地方,而那些所谓的不足也是逐步可以改善的。我可以对中国政府或一些早期及现行政策有看法,但不阻碍我爱这个国家。澳洲虽然没有雾霾,食品相对安全,人也少,环境清洁,但也存在着诸多不尽人意的地方,特别是治安,每况愈下。或者可以说,我爱澳洲,但更爱中国。对澳洲的爱,来自于大脑;对中国的爱,源于血脉。至于白人是否把我或我们当成澳洲人,我根本不在乎,只要不影响我干自己喜爱的事业,不阻碍我行使选举的权利,足矣。