新知|千米海底打捞“时光宝盒”,用上哪些黑科技

丝瓜网小编提示,记得把"新知|千米海底打捞“时光宝盒”,用上哪些黑科技"分享给大家!

主笔、视频制作:于梅君

6月13日,国家文物局召开“考古中国”重大项目重要进展工作会,发布南海西北陆坡一号、二号沉船遗址考古最新成果。此次考古,也标志着中国水下考古从近海走向深远海。碧波之下的两艘古代沉船,述说着怎样的传奇?进行水下考古需要哪些黑科技加持?

千米深蓝之下,两艘古沉船掀开神秘面纱

2022年10月,我国南海西北陆坡约1500米深度海域,发现了两处古代沉船,分别定名为“南海西北陆坡一号沉船”、“南海西北陆坡二号沉船”,其年代分别属于明朝正德、弘治年间。

2023年5月至2024年6月,考古团队使用“深海勇士”号载人潜水器和“狮子鱼”号无人水下遥控潜水器,联合对两艘沉船开展了三阶段的水下考古调查,探明了两艘沉船的分布范围,共提取出水陶器、瓷器、原木等928件(套),不仅是我国深海考古的重大发现,也是世界级重大考古发现。

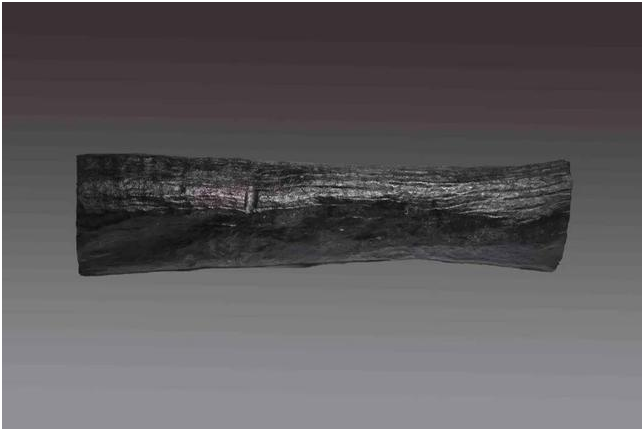

碧波之下的两艘古代沉船,揭示了怎样的传奇?考古调查现已确认,一号沉船遗址核心区为船体和大量堆叠有序、码放整齐的船货构成的堆积。二号沉船遗址核心区以排列整齐、堆叠有序的原木堆积为主,另有少量陶瓷器、铅锡器等。

在一号沉船遗址,发现了陶器、瓷器、铜器、铁器、竹木器等文物超10万件,三个阶段共提取青花、青釉、白釉、青白釉、珐华等瓷器,以及酱釉陶器、铜钱等文物890件(套),部分瓷器带有“福”“正”“太平”等底款。二号沉船遗址则提取原木、瓷器、陶器、蝾螺壳、鹿角等文物38件。

“一号沉船满载外销的陶瓷器,二号沉船装载了从海外输入的木材,推测一号、二号沉船,皆为民间私人贸易商船。”国家文物局考古研究中心研究馆员宋建忠介绍,一号沉船始发港可能为广东或福建沿海,前往贸易中转地马六甲;二号沉船可能在马六甲装载原木,返回广东或福建沿海港口。

“两处沉船遗址,再现了明代中期海上贸易的繁盛景象,尤其是一号沉船的珐华器、二号沉船的乌木,均是沉船考古的首次发现,是我国古代海上丝绸之路贸易往来的重要见证,为中国航海史、海洋贸易史和中外文化交流等研究,提供了重要的实物资料。”宋建忠说。值得关注的是,“丙寅年造”的纪年款,成为第三阶段最重要的考古发现。

象形执壶、珐华梅瓶、青花人物纹罐……一件件出水的精美文物,如同打开了一个个封存百年的“时光宝盒”,往来不息的商船、漂泊远游的船客,仿佛跃然于眼前,与我们展开了一场跨越时空的对话。

水下考古从浅水走向深海,“深海勇士”立大功

在水深超过千米的茫茫深海,寻找古人留下的蛛丝马迹,无异于大海捞针,而载人深潜器“深海勇士”,则立下了汗马功劳。

受深潜技术限制,过往30年,我国水下考古多集中在水深50米以内的水域。面对平均深度1200米、面积逾200万平方公里的南海,中国水下考古工作者一度只能望洋兴叹。

“深海勇士”号4500米级载人潜水器,是我国继蛟龙号之后第二台深海载人潜水器,自2017年底交付后,主要承担4500米海域范围内的科学考察任务。它拥有高精尖的“十八般武艺”,除了两只由柔性材料制作的灵活机械手外,还集成了各类勘查测绘装备。比如,用于地形探测的多波束,用于掩埋物体探测的浅剖,用于三维实景重建的三维激光扫描等。

载人深潜器的出现,让水下考古不断向深海拓展,唤醒了更多沉睡海底的历史。

2018年1月,随着深海考古联合实验室的成立,我国水下考古吹响了向深海进军的号角。2018年4月,在南海,“深海勇士”号7次下潜,最大深度1003米,我国成功完成首次深海考古调查。2022年8月,在南海北部西沙海槽海域开展的深海考古调查,我国水下考古深度首次突破2000米。

而此次惊艳世人的南海西北陆坡一号、二号沉船的发现,则完全始于一次“偶然”。

2022年10月,中国科学院深海所出海执行科考任务,在“深海勇士”号第500次下潜,行进至南海西北陆坡约1500米水深时,其搭载的测深侧扫设备,传回了令人惊喜的图像。

科考队员循迹前去,一座高达3米、由密密麻麻瓷器堆积成的“小山”赫然出现。在该沉船不远处,科考队员还发现了另一艘沉船,周围散落着大量原木,就这样,一处世界级重大考古发现揭开了神秘面纱。

用科技之钥,打开历史之门

国家文物局副局长关强表示:“南海西北陆坡一号、二号沉船考古工作,充分展示了我国深海科技与水下考古的融合,标志着我国深海考古向世界先进水平迈进。”

深海考古调查,应用了多种深海技术和装备。例如,使用三维激光扫描仪和高清相机,完成了沉船遗址分布区域的全景摄影拼接和三维激光扫描;使用潜载抽泥、吹泥装置,对计划提取的文物和部分重要区域,进行了抽泥、吹泥作业;使用长基线定位系统,提高了定位导航和位置标注的精度……

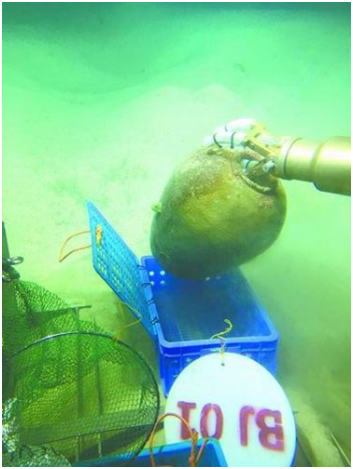

在暗无天日的海底探宝,如何确保文物安全?中国科学院深海科学与工程研究所研究员陈传绪介绍,通过潜水器机械手提取文物,要确保文物安全,连瓷器表面的纹饰都不能有所破损。深海所将潜水器过去用的金属材料机械手,替换成了由柔性材料制作的机械手,这样既不会损害文物表面的纹饰,也具备足够的握力,将文物采集上来。

水下作业按照一个潜次,一般是8小时,潜水器每一次从海面下潜至海底作业的速度是每分钟35米,南海沉船遗址海深1500米,一次下潜差不多需要40分钟,往返约一个半小时,在水下作业时间约6小时。

要做到深海文物的保护性提取,有两个因素至关重要。一个是机械手,另一个则是操作机械手的人。目前,能够进行文物提取操作的潜航员,必须是下潜次数超过百次的星级潜航员。

由于深海无光,水下相机高清拍摄距离,仅能达到6米左右,因此,高精度和高更新率的水下导航必不可少。联合考古队使用了长基线技术,满足了高频次下潜和高精度导航的要求。

文物从水下提取的前提,是能够复原文物所在遗址区的位置。获取遗址区全景图后,就可以按图索骥,在漆黑的深海中,顺利地开展考古调查及文物提取了。

为了给后续考古奠定坚实基础,考古团队还将一个由钛合金制成的水下永久测绘基点,放置在1500米水深的海床表面。借助长基线定位系统,研究人员能够对该基点进行精确的位置标定,就像给沉船遗址在地图中打上了记号,大大提高了水下考古和考古资料记录的精度与准确性。

知多一点

被盗捞者“逼”出的中国水下考古

“沉船遗址相当于一个时间胶囊,它把某个时代切片完整地保存下来。它所反映的不单单是船载货物,还有时代和航路等时空信息,以及当时的政治和社会生态。”广东省文物考古研究院原副院长、“南海I号”考古队原领队崔勇认为,相比田野考古,沉船能带来的历史信息更多元、更综合。

南海正是这样一片“写满”历史的水域。自唐代开始,海上丝绸之路繁荣兴盛,南海成为中国与海外诸国贸易往来的重要通道,留下了丰富的水下遗产,南海也因此成为我国水下考古事业的诞生地和策源地,同时也是考古学者与盗捞者的“兵家必争之地”。

事实上,我国水下考古事业便肇始于一次与盗捞者的斗争。1984年,西方海上盗捞者迈克·哈彻,在我国南海海域发现一艘已沉没两百余年、满载瓷器与黄金的东印度公司商船“哥德马尔森”号,并打捞出青花瓷器等文物百万余件。

为谋求利益最大化,他仅留下青花瓷器23.9万件、金锭125块,以及两门刻有荷兰东印度公司缩写的青铜炮,其余数十万件不具有流通价值,却有着极高历史价值的青花瓷器等文物被毁坏殆尽。

1986年,迈克·哈彻以该沉船无人认领为由,获得了出水文物的拍卖许可,委托荷兰佳士得拍卖行对出水文物进行公开拍卖。最终,近24万件珍宝全部流失海外。

这次水下盗捞事件,极大刺激了我国文保工作者。1987年3月,国家文物局牵头成立了国家水下考古协调小组,我国水下考古事业就此开端。同年8月,广州救捞局与英国商业打捞公司,在联合寻找“莱茵堡”号沉船过程中,挖出了包括瓷器、锡器、金腰带在内的数百件中国文物。

当时的中方项目负责人尹干洪判断:“这肯定不是英国人要找的莱茵堡号,这是一条我们中国的沉船。”依据双方协议,中方立即中止了此次打捞合作,这艘沉船即是后来大名鼎鼎的“南海Ⅰ号”。

1987年11月,中国历史博物馆水下考古研究室创建,我国水下考古事业正式起步。此后,我国水下考古力量不断壮大。2007年,我国以世界首创的整体打捞方式,对“南海Ⅰ号”进行考古打捞,标志着我国水下考古事业迈上新的台阶。

中国古代沉船遗迹以宋元时期为多,因为那时正是海上丝路最为活跃的时期,沉船遗址多在暗礁附近,说明沉船多由于自然原因。如今,中国水下考古经过30多年发展,已逐步建立起一个比较完整的体系。

目前,中国水下考古专业队伍在中国的四大海域——渤海、黄海、东海、南海,先后进行了多项水下沉船遗址及其他水下文物遗迹的调查、发掘工作。从辽宁丹东甲午海战致远舰考古发掘,到西沙群岛水下文物考察和调查工作,从南海一号宋代沉船考古发掘到福建东海岸宋元沉船遗迹挖掘工作,都取得了丰硕成果,对编织完善中国古代文明发挥了重要作用。