5G技术创新实践:擦亮我国科技自立自强“新名片”

丝瓜网小编提示,记得把"5G技术创新实践:擦亮我国科技自立自强“新名片”"分享给大家!

央广网北京6月6日消息(记者 万玉航 黄昂瑾)2019年6月6日,工业和信息化部发放5G商用牌照,由此开启了中国通信产业的5G时代。截至今年4月末,中国建成5G基站374.8万个,5G移动电话用户达8.89亿,用户普及率突破60%,建成了全球规模最大的5G网络。

在此过程中,中国移动作为5G标准制定的推动者、5G关键技术的创新者、5G应用融合的开拓者,在我国移动通信行业跨越式的发展中,助推5G跑出了举世瞩目的“中国速度”:从5G工厂到智慧矿山,从远程医疗到智慧交通,从视频彩铃到5G新通话……让5G跨越山海、深入街巷、赋能行业,成为推进新型工业化的重要力量、引领我国经济高质量发展的新引擎。

牵头5G标准制定:

为世界贡献“中国智慧”

从1G空白、2G跟随,到3G突破、4G同步,再到5G领跑,在推动、见证中国通信行业的跨越式发展的过程中,中国移动承担起建立新一代移动通信技术标准的时代使命。

在5G标准演化升级的历程中,中国移动主导5G标准项目200余项,位居全球运营商首位。从2018年至今,推动5G标准走过从R15到R18的发展历程。

对于5G标准从R15到R18的演进和增强,业界有个形象的比喻,若将5G标准比作建筑的演进,R15版本可视为“毛坯房”,通过网络架构、频率、空口等设计满足了5G的基本功能需求;R16版本则相当于“硬装”,让5G不仅“能用”而且“好用”。R17版本实现了“软装”升级,进一步拓展了5G能力,实现了针对不同行业的差异化定制。R18版本如同“智能家居”,围绕“卓越网络”“智生智简”和“低碳高效”三大方向,不仅增强了现有eMBB、uRLLC等技术和场景,还前瞻性地探索了人工智能通信感知融合、增强XR等新业务场景及网络需求,甚至对6G关键技术进行了初步探索。

值得一提的是,今年3月,中国移动全球首发5G-A商用部署。6月,5G-A第一个版本R18标准将冻结,5G-A商用已在路上。5G-A是5G向6G发展的关键阶段,较5G具备更高速率、更大连接、更低时延等特点,并拓展支持通感一体、通算智一体和天地一体等三大新技术、新能力,扩展了5G能力边界,可满足低空经济、仓储物流等应用场景需求。

(中国移动在杭州建设的5G-A基站。央广网记者黄昂瑾 摄)

随着5G-A国际标准的完善,5G正式进入5G-A阶段。在此期间,中国移动扮演着 5G-A“创新链”和“产业链”双链融合先行者的角色。牵头5G-A国际标准项目居运营商第一阵营;十余位中国移动技术专家担任了ITU、3GPP、NGMN、CCSA、GCF等国际标准化组织领导职务;加速推进5G与感知、人工智能、卫星通信等技术融合创新,业界首次提出4.9GHz中频段通感一体技术体系,成功发射入轨全球首颗星载基站低轨试验卫星;研发组网式无源物联产品;推动5G轻量化技术Redcap具备商用能力,规划并推进三期5G-A新技术试验,加速推进5G-A技术产业成熟等。

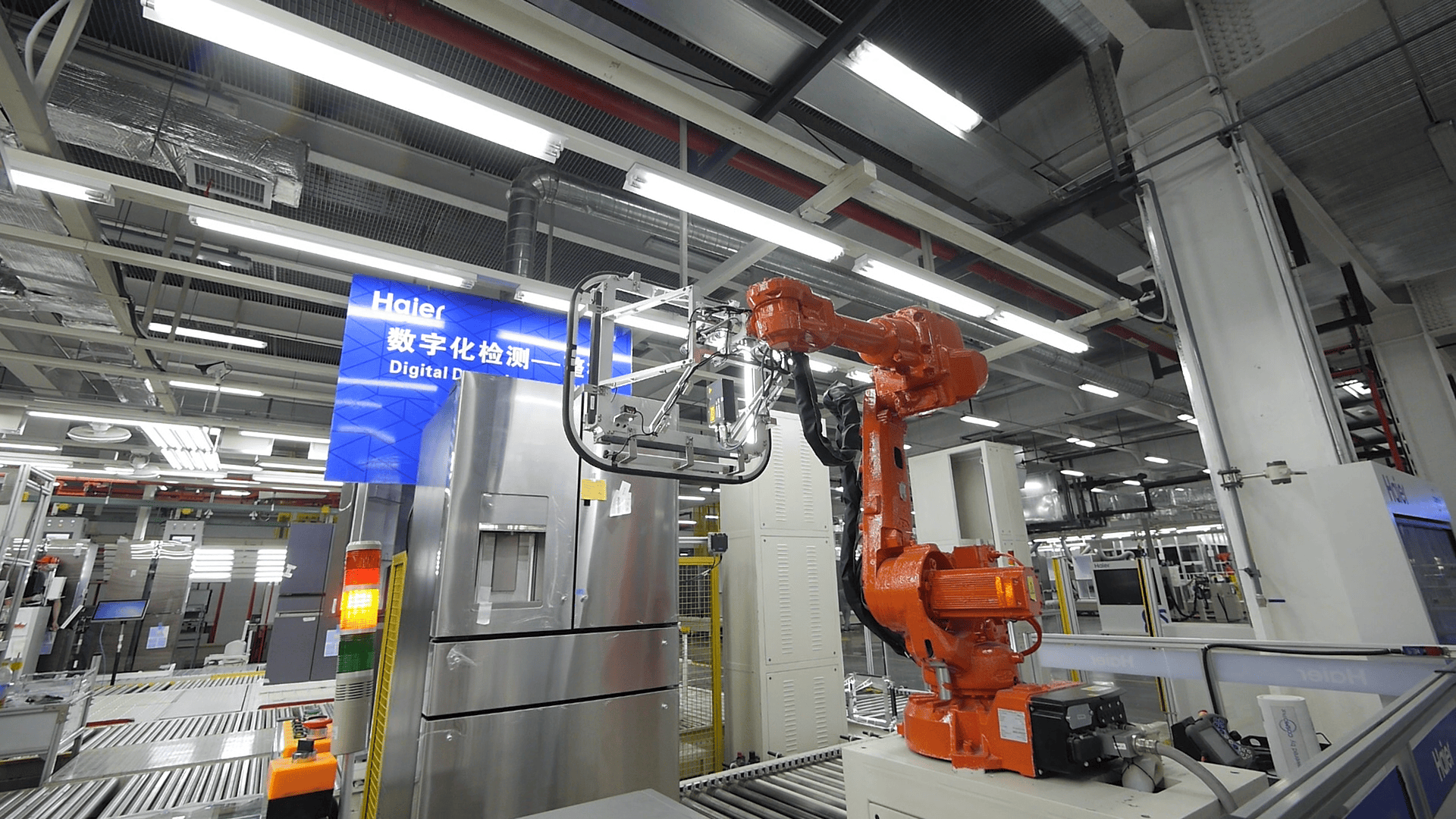

目前,中国移动已发布5G-A十大应用场景,在浙江、江苏、广东等地打造5G-A应用示范。例如,中国移动携手海尔打造了全球首个5G-A应用示范的灯塔工厂。在物流调度上,通过应用5G-A无源物联网技术和高精度定位技术,创建物料智能调度系统,物料输送效率提高了50%;实现自动盘点提高效率,人员从原来的17人减少到1人;在无源物联的支持下,管理系统通过实时高效地调度及时检索生产线旁边的空周转箱,将周转箱利用率从60%提高到90%。

(中国移动携手海尔打造了全球首个5G-A应用示范的灯塔工厂。中国移动供图/央广网发)

2024年4月26日,中国移动联合河北医科大学第三医院、河北省血液中心完成“空地接力 生命速递”5G-A无人机紧急医疗物资运输首飞。本次飞行使用5G-A、AI 以及区块链手段保障血液运输安全。通过通感算控一体化无人机,低空血液配送已满足应急医疗救援“651”标准,即可抗6级大风,即便在雨雪天也能正常运行;负载能力达5公斤,确保重要物资足量投送;特制货箱维持恒温环境,1小时变化不超过1度,确保血液制品、标本的品质安全。

“5G标准对移动通信产业发展至关重要,它是全球通信发展的重要基础。”中国移动研究院无线与终端技术研究所所长邓伟对央广网记者表示,“首先,发展5G需要统一的技术规范。5G标准为全球通信设备制造商、网络运营商和服务提供商等提供了统一的技术规范,确保不同设备和网络之间的兼容性和互操作性。其次,5G标准的制定,有助于加速新技术的研发和推广,降低研发成本,推动整个通信产业技术升级,赋能千行百业数智化转型。第三,统一的技术规范能够促进全球合作,促进不同国家和地区的技术交流与合作,共同推动5G技术的发展和应用。”

5G标准制定也是国家战略的重要支撑。中国移动在5G标准制定中积极参与并做出重要贡献,不仅彰显了中国在信息技术领域的创新实力,更为全球5G产业的发展贡献了“中国智慧”。

专注5G技术研发:

关键核心技术换道超车

“应用一代、建设一代、研发一代”是移动通信行业的发展规律,有一条重要经验贯穿其中——宁可“路等车”,不让“车等路”。加强关键核心技术攻关,才能让换道超车成为可能。

下好先手棋,方能打好“主动仗”。五年来,中国移动在5G技术攻关过程中产出了多个里程碑意义的技术突破;申请5G专利数居全球运营商第一阵营;其中4项5G专利获“中国专利银奖”。

作为5G基石的TDD(时分双工)技术,也是我国移动通信产业实现换道超车的战略选择。双工是指一条通信通道可同时进行双向信息传输,它保证了我们在通话时,说话的同时也能够听到对方的声音。移动通信系统的主流双工技术为频分双工(FDD)技术和时分双工(TDD)技术。3G之前,FDD技术一直是世界主流,该技术以频率分开上行和下行通信通道。近十余年来,我国致力于推动TDD技术,以时间分开上行和下行通信通道,上下行使用不同的时隙进行通信。由于时隙很短,在感知上,能做到双向传输的“即时沟通感”。

然而,中国移动早在4G TD-LTE现网运营时发现,TDD特有的大气波导现象会引起严重的超远距离干扰,即当遇到大气波导这种特殊的气候现象时,大部分无线电波辐射被限制在波导层中,以较低的路径损耗进行超远距传播,导致TDD系统中数十到数百公里外的远端基站的下行信号对本地基站的上行数据接收产生干扰。

同时,大气波导干扰具有范围广、频次高、影响大等特点,能导致全国数十万小区同时受到严重影响,高受扰天数占比可达70%,严重影响TDD大规模组网性能。

针对这一难题,中国移动于2017年组建了一支由集团首席专家领衔,标准化和现网领域专家等十余人的攻关团队,通过现网测试发现,超远基站干扰问题是由大气波导和水面反射所导致,由此提出了大气波导探测参考信号,并制定了4G大气波导干扰管理企标方案,解决了从无到有的问题。

在2019年5G标准化阶段,该团队将大气波导干扰问题带向国际舞台,首次提出远端基站干扰管理概念,牵头5G远端基站干扰管理项目,主导制定了9项3GPP国际标准,完成多项创新方案,实现自动化的手段解决远端基站干扰难题,减少了人工参与,降低了运维成本,提升了网络流量。

2021年以来,该团队研发的5G远端干扰管理技术方案开始规模商用,在国内三大运营商和海外12家运营商实现了部署。截至2022年底,中国移动现网约半数5G TDD基站包含该功能。经测算,每年可为中国移动新增流量收入超7亿元,节约人力运维成本超9亿元。

秉承“需求技术化、技术专利化、专利标准化、标准产业化、产业市场化”的“五化”创新理念和机制,中国移动研发团队在远端基站干扰管理领域的里程碑式突破,推动了相关技术突破和产业化进程,助力我国在TDD关键技术上换道超车,成为移动通信主流制式,护航我国建成技术领先的5G精品网络。

构建5G产业生态:

勇担移动信息现代产业链“链长”重任

移动信息现代产业链建设是全行业的大事,产业链需要协同创新、融通发展,共同打造开放繁荣的高质量现代产业链。中国移动勇担移动信息现代产业链“链长”重任,连接移动通信产业上下游,牵头建设中央企业5G创新联合体,打造原创技术策源地,充分发挥主体支撑融通带动作用,做大做强移动信息产业生态。

在国家“双碳”战略目标背景下,移动通信网络规模化发展带来了高能耗的严峻挑战,针对无线网络覆盖场景复杂、用户分布随机带来的节能难题,中国移动自主研发了智能节能管理平台,覆盖4G/5G网络、多厂家、跨制式、多频段的节能策略,实现了统一决策及指令下发,共计接入超500万基站,2023年全年实现节电约11亿度,节约电费约7.7亿元,减少二氧化碳排放约62.73万吨。

面向数字赋能新型工业化,中国移动通过5G技术赋能垂直行业客户,助力企业提升核心竞争力开展数字化转型,为推进新型工业化持续注入强劲动能。为满足园区客户实现数据本地化处理、快速发现问题敏捷响应等自治需求,同时降低运营商运维成本,做到无感知、免复测的专网质量感知、问题定位和优化保障。中国移动自主研发的5G专网质量管家产品,具备网络和业务质量协同数据采集、AI专网业务质量主动感知、专网运维问答大模型等核心能力,目前产品已经在全国29省份90多个园区落地应用,通过中国移动智慧中台,向行业客户提供了累计超过4500万次的能力调用服务。

在创新产品方面,中国移动以“灵云”5G云小站、“破风8676”5G射频收发信机芯片、“果核”5GC/UPF专网产品等国产化产品为代表的创新成果陆续推出。在技术创新方面,中国移动自主研发智能节电管理平台,实现5G基站较商用初期满载功耗下降超25%、平均功耗下降超35%,确保5G网络规模化商用;突破5G新型工业网关技术,满足中高速工业控制需求;创新5G新通话业务及VoNR 技术,提供通话增强服务和创新应用,包括智能翻译、趣通话、数字人、多方音视频通话、智能客服、屏幕共享等应用,从通话工具演进为平台型产品。

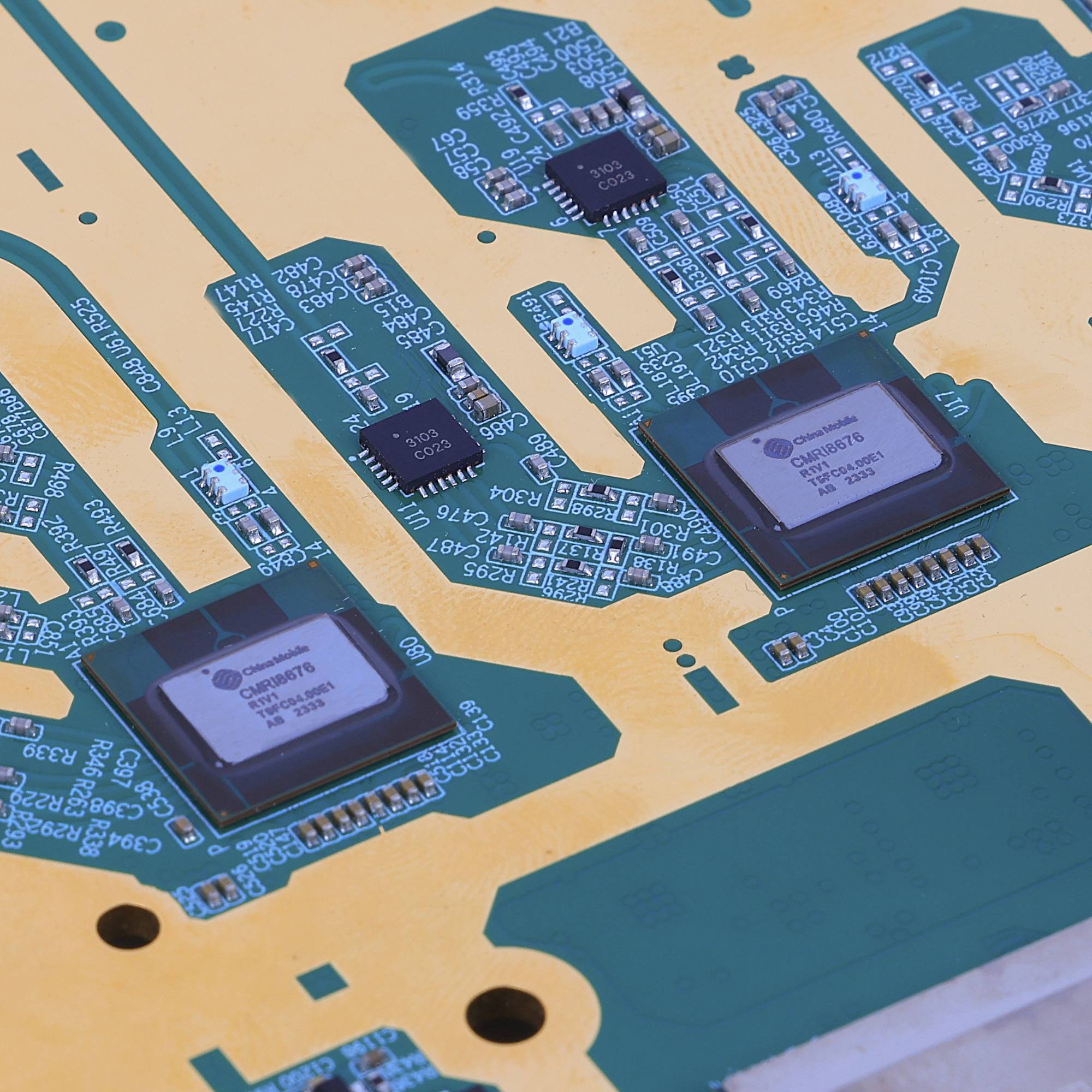

值得一提的是,作为无线电波和数字信号之间的翻译官,射频收发芯片是5G网络设备中的关键器件,研发难度高,产业应用需求迫切,被称为5G基站上的“明珠”。

(中国移动研发的5G射频收发芯片“破风8676”。中国移动供图/央广网发)

2023年8月30日,中国移动正式发布国内首款可重构5G射频收发芯片“破风8676”。这项核心自主创新成果实现了“从0到1”的关键性突破,填补了该领域的国内空白,有效提升了我国5G网络核心设备的自主可控度。

“中国移动是在2021年成立的芯片研发企业联合实验室,开展了‘破风8676’5G射频收发芯片的研发,历经三年,我们贯穿了芯片规格定义、前后端设计、仿真验证、性能调测和整机集成全流程。”中国移动研究院无线与终端技术研究所副所长李男说。

在“破风8676”芯片研发中,中国移动充分发挥运营商的龙头研发牵引作用和网络技术积累优势,与设备商和芯片设计公司携手,通过网络和设备需求前置,将传统的芯片设计、整机集成、网络应用的串行研发模式升级为并行模式,使从芯片到整机适配的时间缩短近一半;破解了应用方“不想用、不敢用”的核心产业难题,大幅提升了关键短板芯片攻关的有效性;加速整机集成和网络应用迭代,形成一套“选芯、研芯、用芯”闭环攻关体系。

“破风8676”芯片攻克了大带宽、高平坦度、高调制等六大项技术难题,在功耗、成本等方面兼具优势,实现了“从0到1”的关键性突破,在2023年荣获“央企十大国之重器”称号,入选《中央企业科技创新成果产品手册(2023年版)》。

协同创新、融通发展。在中国移动以及产业合作伙伴的共同努力下,一大批科技创新成果、科技创新人才、科技创新高地涌现,创新链、产业链、资金链、人才链多链融合,有力增强了我国移动信息产业链的安全性、稳定性、竞争力和持续力。

回首5G发展的第一个五年,中国移动的技术创新故事还有很多。从制定标准、推动引领行业创新,到协同攻坚、携手锻造产业韧性,中国移动的5G技术创新实践交出了一份出色的答卷。

五载奋进,中国移动作为科技强国、网络强国、数字中国主力军,以技术创新夯基础、强能力、促发展、优生态,打造了数字中国建设的时代样本。未来,“5G ”大有可为,中国移动将以推进数智化转型、实现高质量发展为主线,加速信息服务融入百业、服务大众。